はじめに

2025年シーズンのF1がついに開幕。今年も各チームが技術とアイデアを詰め込んだ新型マシンを投入し、熾烈なタイトル争いが繰り広げられています。空力の進化、軽量化、そしてドライバーとのマッチング――そのすべてがマシンのパフォーマンスに直結するF1の世界では、わずかな設計の違いが勝敗を分けます。

この記事では、2025年シーズンに参戦する全10チームのマシンを徹底比較。それぞれの技術的特徴やドライバーラインアップ、シーズン序盤のパフォーマンスまで、最新情報を網羅してお届けします。

マクラーレン:MCL39

■マクラーレン:MCL39

マクラーレンの2025年F1マシンは「MCL39」と呼ばれ、2024年の成功をベースにさらなる進化を遂げたマシンです。シャシーはカーボンファイバー製のモノコック構造で、サスペンションはフロントがプルロッド、リアがプッシュロッドの構成。特にフロントサスペンションは、アンチダイブ特性を高めた革新的な設計が採用され、技術的なリスクを取った注目のポイントとなっています。パワーユニットはメルセデス-AMG製の1.6リッターV6ターボエンジンに、エネルギー回生システム(ERS)を組み合わせたハイブリッドシステムで、8速セミオートマチックトランスミッションと後輪駆動を組み合わせています。

ブレーキはカーボン製のベンチレーテッドディスクと6ピストンキャリパーを備え、リアにはブレーキバイワイヤが採用されています。電子制御システムはマクラーレン・アプライド製で、高精度なデータ収集と解析能力を誇ります。空力面では、サイドポッドやリア周辺の形状が見直され、前作よりも高いダウンフォースと直進安定性の両立を狙っています。

カラーリングは基本的に2024年型と同じく、マクラーレン伝統のパパイヤオレンジを基調としたデザインが継続され、プレシーズンでは“ダズル”と呼ばれる迷彩柄でテスト走行も実施。また、モナコGPでは1959年のM7Aをオマージュしたレトロな特別カラー、イギリスGPでは「Legacy at Speed」と題したクロームとオレンジのスペシャルリバリーも話題となりました。

プレシーズンテストでは高いレースペースを示し、開幕戦オーストラリアGPでは優勝を果たすなど、シーズン序盤から存在感を発揮。Lando NorrisとOscar Piastriのドライバーコンビも安定した成績を残しており、2025年のコンストラクターズチャンピオン争いでも有力候補の一角と目されています。マシン全体としては堅実な性能向上と革新性を兼ね備えた仕上がりで、今季のF1シーンでも注目すべき存在です。

フェラーリ:SF25

■フェラーリ:SF25

フェラーリの2025年F1マシン「SF-25」は、前年のSF-24を基にしながらも、大幅な構造変更と空力性能の向上を図った実質フルモデルチェンジに近い進化を遂げたマシンです。シャシーはカーボンファイバー製のモノコック構造で、エンジンは1.6リッターV6ターボにERS(エネルギー回生システム)を組み合わせたハイブリッドパワーユニットを搭載し、最大回転数は15,000rpm。前輪にはこれまでのプッシュロッドからプルロッド式サスペンションへと変更され、これにより重心が低くなり、アンダーフロアでのダウンフォース生成が強化されています。さらにホイールベースも延長され、冷却効率と空力性能を両立させるためにインレットやサイドポッドの形状も一新されました。

外観は従来のフェラーリ・レッドをやや濃くしたトーンに変更され、エンジンカバーの上にはスポンサーであるHPの白いバンドロゴが目立つデザインに。リバリーはシンプルながらブランドとスポンサーの存在感を強調しており、中東のレースでは飲酒規制に配慮してPeroniのロゴが「ITALIA 0.0」に変更されるなど、各開催国のルールにも柔軟に対応しています。正式発表はロンドンのイベント「F1 75 Live」で行われ、その直後にルクレールとハミルトンがフェラーリの本拠地フィオラノで初走行を実施。特にハミルトンにとっては新天地での初年度となることから、彼のドライビングとマシン適応に注目が集まっています。

シーズン序盤のバーレーンテストではハミルトンが2番手タイムを記録し、マシンの基本性能の高さを証明。ただし、高速コーナーでのステアリング関連のトラブルがイギリスGPで発生し、これについてはチーム代表のヴァスールも認識し、開発部門で対策が進められています。現在のところ、フェラーリはコンストラクターズランキングで2位につけており、ルクレールはすでに複数回の表彰台を獲得。ハミルトンも勝利には届かないものの、安定した走りを見せており、チーム全体の競争力は確実に向上しています。

このSF-25は、見た目以上に中身が刷新されているのが大きな特徴で、特にサスペンションや空力まわりの設計変更はライバルとの差を埋める鍵とされています。レースごとのアップデートも活発で、マシンの熟成が進むことでタイトル争いに絡んでくる可能性も十分にある注目の一台です。ハミルトン加入による開発フィードバックの質も上がっており、フェラーリ復活への大きな布石として多くのファンの期待を背負っています。

レッドブル・ホンダF1:RB21

■レッドブル・ホンダF1:RB21

レッドブル・レーシングの2025年F1マシン「RB21」は、前年のRB20からさらなる進化を遂げたマシンで、空力効率の向上とハンドリング性能の改善が図られています。シャシーはカーボンファイバー製のモノコックで、パワーユニットにはホンダとの共同開発による「Honda RBPTH003」1.6リッターV6ターボハイブリッドエンジンを搭載。トランスミッションは8速セミオートマチックで後輪駆動、車重は規定の800kgに準拠しています。前サスペンションはプルロッド式、後ろはプッシュロッド式が採用され、ブレーキにはBrembo製のカーボンディスクとキャリパーが組み合わされ、18インチのピレリ製P ZeroタイヤとBBS製ホイールが装着されています。

空力面では、RB20で試された“ノーズ先端のフラップカバーパネル”や洗練されたフロア形状をさらに発展させ、Pierre Wachéを中心としたエンジニア陣がより安定したダウンフォースと効率的な気流制御を実現。フロントの空力バランスを高める工夫が凝らされており、特に低速から中速域での操作性に磨きがかかっています。車体のカラーリングはおなじみのダークブルーとレッドを基調としつつ、日本GPではホンダとの協業を記念したホワイトとレッドの特別カラーリングも披露され、過去のRA272へのオマージュとして注目されました。

シーズン序盤のバーレーンテストでは安定感のある仕上がりを見せつつも、他チームの追い上げによりトップとの差が縮まった印象もあり、フェルスタッペン自身も「まだ完璧ではない」と語る場面がありました。それでもイギリスGPまでには2勝、5回の表彰台、4回のポールポジション、1回のファステストラップを記録し、タイトル争いの中心にいることは間違いありません。シーズン中にはライアン・ローソンがフェルスタッペンのチームメイトとして起用されたものの、期待されたパフォーマンスが発揮できず、途中から角田裕毅が代役として抜擢され、日本GPからコンビを組んでいます。

また、技術提携先のOracleとの連携も進化しており、クラウドインフラ(OCI)や生成AIを活用したレースシミュレーションと戦略分析のリアルタイム最適化によって、戦術面でも他チームより優位に立とうとしています。一方で、フェルスタッペンは一部のグランプリでアンダーステアに悩まされるなどマシンバランスに不満を抱く場面もあり、スペインGP以降に導入されたフロントウイングの強度検査強化に対しては、チーム幹部のヘルムート・マルコが不満を表明するなど、政治的な駆け引きも続いています。

RB21は、ホンダとのF1活動終了を前にした最終マシンという位置づけでもあり、技術面・戦略面・感情面のすべてで特別な意味を持つ1台となっています。これまでの王者としての風格と、変化に対応する柔軟性を兼ね備えたRB21は、2025年シーズンを通して再びタイトルを狙うための重要な戦力であり、今後のアップデートやレギュレーション対応によって、その行方が大きく左右される注目のマシンです。

メルセデス AMG F1:W16 E Performance

■メルセデス AMG F1:W16 E Performance

メルセデスの2025年F1マシン「W16 E Performance」は、これまでの課題を克服し再びタイトル争いに加わることを目指して開発された意欲作です。マシンはカーボンファイバー製モノコック構造を採用し、エンジンは1.6リッターV6ターボとERSを組み合わせたハイブリッド仕様で、メルセデスAMG製の高性能パワーユニットが搭載されています。トランスミッションは8速セミオートマチック、後輪駆動で、最低重量規定である800kgに準拠しています。

サスペンション形式は前後ともプッシュロッド式を維持しながら、W15で問題だった低速コーナーでのターンイン性能やタイヤのウォームアップ問題に対処するために大幅な再設計が施されました。エアロダイナミクス面でも大幅な改良が加えられ、全体的にダウンフォースと空力バランスの一貫性が向上。これによりドライバーからのフィードバックでも「扱いやすくなった」と高評価を得ています。

カラーリングは従来のシルバーとブラックを基調とし、チームの象徴的なPETRONASグリーンがアクセントに使用されています。以前のマシンで見られたINEOSの赤いロゴはなくなり、より引き締まった印象のビジュアルとなっています。リバリーはロンドンで開催された「F1 75 Live」で初公開され、シーズン開幕前のバーレーンでのフィルミングデーで正式なお披露目が行われました。

ドライバーはジョージ・ラッセルと、ルイス・ハミルトンの後任としてF2から昇格したルーキーのアンドレア・キミ・アントネッリという新体制。特にアントネッリの抜擢は注目され、若手起用による新たなフェーズを迎えたことが明確です。シーズン序盤のテストでは両者とも順調な仕上がりを見せ、バーレーンテストでは高い信頼性と安定したロングラン性能が確認されました。

シーズン中盤までの戦績では、1勝、1ポールポジション、複数回の表彰台とファステストラップを記録しており、前年度よりも確実に競争力が増しています。ただし、高温や荒れた路面条件下ではタイヤの過熱によるペース低下という弱点も露呈しており、そこが後半戦の課題とされています。

メルセデスはブレークリーとブリックスワースの両技術拠点を中心に、950人以上のスタッフを擁して開発体制を維持。チーフテクニカルオフィサーのジェームズ・アリソンとシモーネ・レスタを中心に、マシンの改良とシーズン中のアップデートが進められています。ドライバー陣の将来にも注目が集まっており、ラッセルとの契約延長や、フェルスタッペンの移籍の噂なども報じられるなど、チームの動向からも目が離せません。

現時点ではコンストラクターズランキング3位前後につけており、トップ争いに戻る足がかりを築いたシーズンといえます。W16は「安定性と再起動力」を象徴する一台として、2025年のF1シーンにおいて確かな存在感を示しています。

アストンマーティン:AMR25

■アストンマーティン:AMR25

アストンマーティンの2025年F1マシン「AMR25」は、2024年型の基本設計を引き継ぎつつ、空力効率とドライバビリティを大幅に改良したマシンです。モノコックにはカーボンファイバー製構造を採用し、パワーユニットにはMercedes-AMG製の1.6リッターV6ターボ+ハイブリッドシステム(ERS)を搭載。トランスミッションは8速セミオートマチックで後輪駆動、重量はレギュレーションに準じた800kgです。サスペンションは前後ともプッシュロッド式で、ジオメトリーや構造を見直すことで、特に低速コーナーでのフロントエンドの応答性を改善しています。

空力面では、フロア形状とサイドポッドの構造が再設計され、流体の整流性が高まりました。フロントウイングも新型となっており、アロンソは「予測しやすくなった」と評価。操縦のしやすさと空力の一体感が向上し、アストンマーティンの空力アプローチがより成熟してきたことがうかがえます。エンジンカバーやリアウイング周辺のデザインも刷新されており、風洞実験とシミュレーションを繰り返して最適化が図られています。

カラーリングはダークグリーンを基調に、リファインされたラインやロゴ配置により、洗練された印象に。バーレーンでのフィルミングデーで正式にお披露目されたあと、開幕戦に向けて順調に準備が進められました。ドライバーは2024年から継続しているフェルナンド・アロンソとランス・ストロールで、経験とチーム内連携の両面で安定感のあるラインナップとなっています。

シーズン前半はイモラで導入された新フロアやフロントウイングによってマシンのバランスが改善され、アロンソは「ポイント争いができるレベル」とコメント。一方で、予選では上位につけても決勝でのロングランペースやタイヤマネジメントに課題があり、日曜の競争力に伸び悩む傾向も見られました。シーズン中盤までに表彰台やポールポジションには届かず、チームはコンストラクターズランキングで中団グループに位置しています。

チーム体制としては、CEOのマーティン・ウィットマーシュとチーム代表のマイク・クラックの下で開発が進められ、2026年以降のホンダとの提携も視野に入れた布石が打たれています。また、エイドリアン・ニューウェイの将来的な参画も発表されており、技術面や人材面での体制強化が進行中です。ただし、それらの効果がレース結果に現れるのは2026年以降になると見られており、2025年は現有戦力での「可能な限りの最適化」が求められる年となっています。

AMR25は、マシンバランスと操作性の向上によってドライバーからの信頼を得ているものの、決勝レースでの持続的なパフォーマンスが問われる状況にあります。特に高温コンディションや荒れた路面でのパフォーマンスにはまだ波があり、シーズン後半にかけて導入されるアップデートが鍵を握ります。アロンソが求める戦闘力あるマシンへとどこまで仕上げられるか、そしてチーム全体としての総合力が問われる1年となっています。

アルピーヌ:A525

■アルピーヌ:A525

アルピーヌの2025年F1マシン「A525」は、2024年型A524の構造をベースにしながら、空力や足回りを重点的にアップデートした進化型マシンです。モノコックはカーボンファイバーとアルミハニカム構造を採用し、エンジンはルノー製の1.6リッターV6ターボ+ハイブリッドシステム(ERS)を搭載。トランスミッションは8速セミオートマチック、後輪駆動で、車重は800kgに準拠しています。

車体構造の大きな変更はありませんが、フロントノーズはクラッシュ構造を短縮し、ウイングとの接合部の気流改善を図っています。さらに、フロアやサイドポッドの形状を微調整し、リアサスペンションのレイアウトも見直すことで、低中速域でのダウンフォース性能とコーナリング時の安定性が向上。これらの変更により、マシン全体の一貫性と扱いやすさが向上したとされています。

カラーリングは、伝統的な「Bleu de France」をベースに、タイトルスポンサーのBWTのピンクを取り入れた鮮やかなデザインとなっており、ファンからの人気も高い仕上がりです。また、2025年からはエネルギー企業「エニ(Eni)」が新たに燃料・潤滑油サプライヤーとなり、エンジン性能や信頼性面での強化も図られています。

ドライバーは引き続きピエール・ガスリーがエースを務め、新人のジャック・ドゥーハンがフル参戦。序盤数戦ではポイント獲得に苦戦するも、予選ではQ2進出を果たすなど一定の改善が見られました。ただし、決勝レースではタイヤマネジメントやマシンの一貫性に課題があり、ライバルチームと比べて総合的な競争力ではやや劣る状況が続いています。

エンジン面では、ルノーPUのストレートスピード不足が引き続き弱点とされ、これがレース全体のパフォーマンスに影響を与えている要因のひとつです。また、ドゥーハン以外にも若手ドライバーの育成と起用が活発に行われており、シーズン中のラインアップ変更の可能性も示唆されています。

A525は、限られたリソースの中で2026年のレギュレーション大変革を見据えた「つなぎの年」のマシンでありながら、細部のアップデートを着実に重ねているのが特徴です。今後のアップデートや新型PU導入の準備次第では、後半戦での浮上も期待される1台となっています。

ハース:VF-25

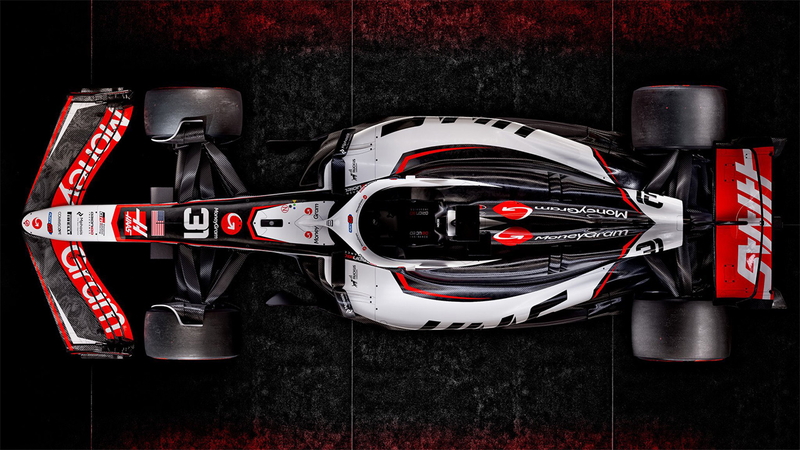

■ハース:VF-25

ハースの2025年F1マシン「VF-25」は、2024年型の流れをくみつつも細部に多くの改良を加えた進化型マシンで、安定性と空力効率の向上が図られています。モノコックはカーボンファイバーとハニカム構造による複合素材で構成され、パワーユニットにはフェラーリ製1.6リッターV6ターボ+ERSハイブリッド(066/15型)を搭載。トランスミッションは8速セミオートマチック、後輪駆動で、規定重量の800kgに準拠しています。

サスペンションはフロントがプッシュロッド式で、リアには軽量化された新設計ギアボックスを組み合わせ、ドライバーのコックピット位置をやや後方へ移すことで、前後重量配分の最適化と車体後部の空力安定性向上が狙われています。空力面では、フロア、サイドポッド、リアウイングにかけての空気の流れを見直し、サイドポッドは新形状に変更。さらにリアミラー周辺には小型の整流ウイングレットも追加され、全体として空気の抜けを改善しています。

カラーリングはブラックを基調とした中にホワイトとレッドのアクセントが入り、シーズン中にはチーム10周年記念や200戦記念、日本GPでは桜をモチーフにした特別リバリーなども披露され、ファンからも好評を得ました。ドライバーは元アルピーヌのエステバン・オコンと、ルーキーのオリバー・ベアマンという新体制で挑戦。ベアマンは中国GPで入賞を果たすなど、着実に実力を示しており、日本の平川亮もリザーブドライバーとして体制に加わっています。

チーム代表には小松礼雄が就任し、エンジニア主導の開発方針が強調される中で、VF-25は過去数年の不安定な競争力から脱却しつつあります。コンストラクターズランキングでも中団の6〜7位前後を維持しており、地道ながら堅実な成績を残しています。全体としてVF-25はコスト効率と確実性を重視した安定志向のマシンでありながら、リア構造や空力改善などにより着実な進歩を遂げており、2026年以降の新レギュレーションに向けた確かなステップとなる1台です。

レーシングブルズ:VCARB 02

■レーシングブルズ:VCARB 02

レーシングブルズの2025年F1マシン「VCARB 02」は、前年型からの発展型として、空力性能と重量配分のバランスを追求した進化型マシンです。シャシーはカーボンファイバー製モノコックで構成され、ホンダ(HRC)とレッドブル・パワートレインズによって共同開発された1.6リッターV6ターボ+ERSハイブリッドユニット「RBPTH003」を搭載。トランスミッションは8速セミオートマチック、後輪駆動、車重はレギュレーションに準拠する800kgです。

サスペンション形式はフロントがプルロッド式、リアがプッシュロッド式で、リア側には軽量ギアボックスが採用され、コックピットの位置も後方に移動させることで、空力的なバランスとリアのトラクション性を強化しています。フロア形状、サイドポッド、リアウイング、ミラー周辺には細かなアップデートが施され、特に中高速域でのダウンフォースの安定化に貢献しています。

カラーリングは白と濃紺を基調にしたクリーンなデザインで、シーズン中にはマイアミGPでのピンクカラーや、イギリスGPでのアーティスト「Slawn」とのコラボによるグラフィティ調リバリーなど、独創的な特別塗装も注目を集めました。こうしたビジュアル戦略は、若いファン層やスポンサーへのアピールにもつながっています。

ドライバーはシーズン当初は角田裕毅と新人のイサック・ハジャーのコンビでスタートしましたが、第3戦日本GPから角田がレッドブル本隊へ昇格し、後任としてリアム・ローソンが加入。新体制ながらチームは安定したポイント獲得を続けており、ミッドフィールド争いに食い込んでいます。ハジャーもモナコやスペインで入賞するなど、着実に成長を見せています。

VCARB 02は、基本設計の熟成とリア構造の改良によって「操作しやすく信頼性が高い」とドライバーから評価されており、戦略面でも安定したパフォーマンスを発揮。2026年からのパワーユニット供給元変更(ホンダ→フォード)を見据えた準備段階のマシンとしても重要な役割を果たしています。現在のコンストラクターズランキングでは6~8位あたりを維持しており、チームの育成力と設計精度が評価されるシーズンとなっています。

ウィリアムズ:FW47

■ウィリアムズ:FW47

ウィリアムズの2025年F1マシン「FW47」は、軽量化と空力バランスの最適化を軸に開発されたミッドフィールド向けの進化型マシンです。カーボンファイバー製のモノコックに、メルセデスAMG製の1.6リッターV6ターボハイブリッドエンジンを搭載し、トランスミッションは8速セミオートマチック、後輪駆動で、車重は800kg以下に抑えられています。設計面では、サイドポッドの形状を「バスタブ型」に変更することで、アンダーフロアへの気流導入が改善され、全体的なダウンフォースが安定。リアサスペンションも軽量なメルセデス製部品と最新ギアボックスを採用し、後部のブレーキング時の安定性が高められています。

フロントウイングはリーディングエッジが外側で高く設計され、車高変化による空力の不安定さを抑制。これにより、アレクサンダー・アルボンは「直感的で信頼できる」とマシンを高評価しています。リバリーはウィリアムズ伝統のブルーに加え、2025年から新たに加わったタイトルスポンサーAtlassianのカラーを取り入れたブルーグラデーションで構成され、スタイリッシュな印象を与えています。

ドライバーはアルボンに加え、フェラーリから移籍したカルロス・サインツJr.を起用する強力なラインアップ。シーズン前のバーレーンテストではサインツがトップタイムを記録し、マシンのポテンシャルが実証されました。実戦でも予選Q3進出を重ね、中団上位での戦いを展開しています。

一方で、信頼性の面ではシーズン中盤に入りブレーキトラブルや車両のメカニカル系統の問題が見られ、改良ペースが他チームに比べてやや遅れているとの指摘もあります。それでも、FW47は安定したパフォーマンスとドライバー陣の経験を武器に、2026年の大規模レギュレーション変更に向けた重要な土台となっており、現在のコンストラクターズランキングでは7~8位を維持。ウィリアムズ再建に向けた確かなステップを踏んでいる一台です。

キック ザウバー:C45

■キック ザウバー:C45

サウバーの2025年F1マシン「C45」は、前年のC44をベースにしつつも空力や冷却系統に大きな改良を加えた進化型マシンで、チームの地力を高める重要なモデルとなっています。カーボンファイバーとPBO(ザイロン)を組み合わせたモノコック構造を持ち、パワーユニットにはフェラーリ製の1.6リッターV6ターボ+ERS(MGU-K/H)を搭載。トランスミッションは8速セミオートマチックで後輪駆動、車重は規定の800kgに収まっています。

サスペンションは前後ともプルロッド式で、空力設計ではフロアとサイドポッドの形状を刷新し、冷却レイアウトの再構成によって後部の気流の整流性が大幅に改善されました。これにより、ダウンフォースの安定性や高速域での空力効率が向上し、全体として一貫したパフォーマンスを発揮するマシンへと仕上がっています。開幕前のバーレーンテストでは多くの周回を重ね、開幕戦オーストラリアGPではニコ・ヒュルケンベルグが7位入賞。スペインGPでは大規模アップデートが投入され、ヒュルケンベルグが5位、ルーキードライバーのガブリエル・ボルトレロもQ3進出を果たすなど、早くも前年の獲得ポイントを上回る活躍を見せています。

さらにイギリスGPではヒュルケンベルグが3位表彰台を獲得し、チームとしては2012年日本GP以来となる快挙を達成。マシンの競争力だけでなく、戦略面や信頼性でも着実な進歩が見られます。ボルトレロはF2王者として加入し、毎戦安定した走りを披露しており、将来性のある若手として注目を集めています。

チーム体制では、テクニカルディレクターのジェームズ・キーを中心に、4月からジョナサン・ウィートリーがチーム代表に就任。2026年からのアウディによる完全買収とワークス参戦に向けて、エンジニアリング体制や技術拠点の整備が本格化しており、長期的視野に立った強化が進められています。C45はこうした流れの中で「中団上位をうかがえる実力と信頼性を備えたマシン」として確かな存在感を放っており、サウバーにとって再浮上のきっかけとなる重要なシーズンを支える一台です。

さいごに

2025年シーズンのF1マシンは、各チームが「速さ」と「信頼性」を高次元で両立させるべく改良を重ね、どのマシンも個性的かつ高性能に仕上がっています。ハイテク化が進む中で、空力処理、重量配分、パワーユニットの熟成といった要素にどこまで磨きをかけられるかが、今シーズンの勝負のカギを握ります。

この記事でご紹介した各チームのマシンの特徴を押さえておけば、今後のレース観戦が何倍も面白くなるはずです。シーズン後半のアップデートやサプライズにも注目しつつ、ぜひF1の最前線を楽しんでください。