はじめに

1964年に登場したフォード・マスタング初代モデルは、アメリカ車の歴史を大きく変えた伝説的な存在です。

ロングノーズ・ショートデッキのスポーティなデザイン、直列6気筒からV8まで幅広いエンジンラインナップ、そしてクーペ・コンバーチブル・ファストバックといった多彩なボディバリエーションによって「誰もが憧れる1台」となりました。

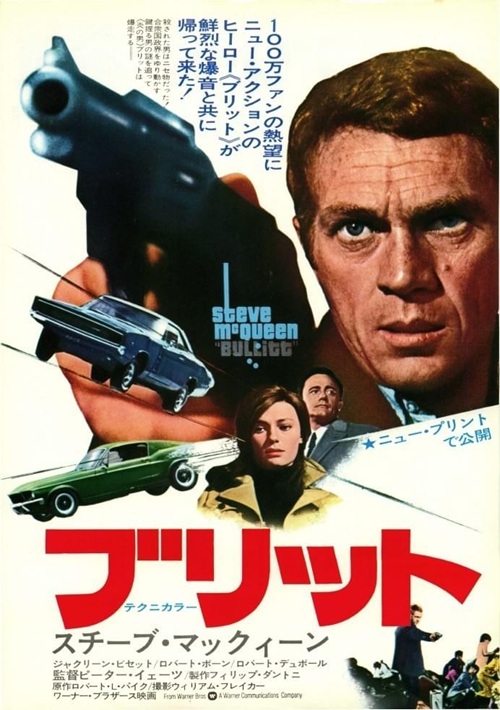

映画『ブリット』や『ゴーン・イン・60・セカンズ』にも登場し、自由と若者文化を象徴するアイコンとして世界中に知られる存在です。

本記事では、初代マスタングの魅力をデザイン・性能・維持費・カルチャーへの影響まで詳しく解説していきます。

初代マスタングのエクステリアについて詳しく

ロングノーズ・ショートデッキの黄金比

初代マスタングの最大の特徴は「ロングノーズ・ショートデッキ」と呼ばれるプロポーションです。フロントを長く、リアを短くまとめることでスポーツカーらしいダイナミックさと軽快さを表現しました。当時のフォードが掲げた「誰もが憧れるスタイルを、手の届く価格で」という理念を体現するデザインでした。

フロントデザインの象徴

フロントグリルの中央には「ギャロッピング・ホース(疾走する馬)」のエンブレムが輝き、ブランドのアイコンとして確立しました。両サイドの丸型ヘッドライトと相まって、精悍ながらも親しみやすい表情を作り出しています。また、一部グレードにはフォグランプが追加され、スポーティさを強調する仕様もありました。

ボディラインの美しさ

サイドビューではシャープなキャラクターラインが通り、引き締まった印象を与えています。特にファストバックは流れるようなルーフラインがスポーティで、1960年代のアメリカ車デザインの中でも特に完成度が高いと評価されています。クーペやコンバーチブルも、それぞれに異なる個性を持ちながらマスタングらしさを損なわないスタイリングでした。

リアデザインの個性

リアには「三連テールランプ」が配置され、後続車からも一目でマスタングと分かるデザインに。これはマスタングの伝統となり、現代のモデルにも受け継がれています。リアデッキは低く抑えられ、スポーティさと安定感を両立した造形でした。

多彩なカラーバリエーションとオプション

ボディカラーは非常に豊富で、スポーティなレッドやブルーから、落ち着いたホワイトやブラックまで幅広く用意されました。また、ホイールキャップやストライプなどのアクセサリーも選べ、自分好みに仕上げられる点が若者を中心に人気を集めました。

まとめ

初代マスタングのエクステリアは、力強さと親しみやすさを兼ね備えた普遍的なデザインでした。フロントの馬のエンブレム、三連テールランプ、ロングノーズ・ショートデッキのスタイルなど、のちのマスタングのDNAを確立したモデルであり、今見ても古さを感じさせない完成度を誇ります。

初代マスタングのインテリアについて詳しく

スポーティさと実用性の融合

初代マスタングのインテリアは、当時のアメリカ車の中でもコンパクトでスポーティにまとめられていました。2ドアながら4人乗車が可能で、日常の実用性とスポーツカーの雰囲気を両立させた点が魅力です。シートや内装のカラーバリエーションも豊富で、購入者が自分のライフスタイルに合わせた選択ができました。

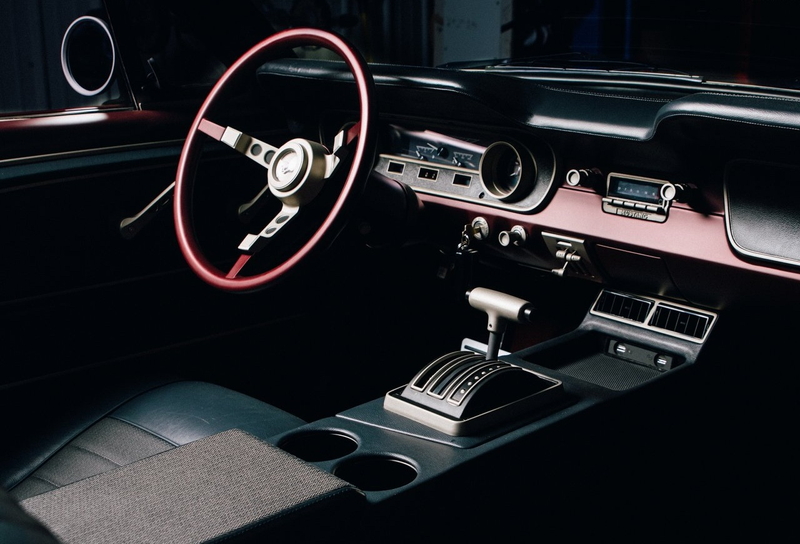

メーターデザインとドライバー志向のコクピット

ダッシュボードには丸型の独立したメーターが配置され、スピードメーターやタコメーター、燃料計などが見やすくレイアウトされています。スポーツカーらしい視認性の高さに加え、クロームの縁取りやシンプルで力強いデザインがドライバーの気分を高めました。また、センターコンソールやシフトレバー周りも整理され、操作性に優れた設計でした。

シートと快適性

フロントシートはバケットタイプが採用され、スポーティなホールド感を提供。シート生地や色は多彩で、赤や青といった鮮やかなカラーから落ち着いた黒やベージュまで幅広く用意されていました。リアシートはクーペやコンバーチブルでは実用的な2人掛けとして、ファストバックでは折りたたみ式を採用し、荷物スペースを拡大できる工夫が施されています。

細部のデザインとアクセサリー

ステアリングホイールにはマスタングの象徴である「馬」のエンブレムがあしらわれ、所有する喜びを演出しました。また、ラジオやエアコンといった当時の快適装備もオプションで選べ、手頃な価格で「自分だけの一台」を作れる点が好評でした。

まとめ

初代マスタングのインテリアは、若者が憧れる「スポーティな雰囲気」と「日常使いの実用性」を兼ね備えていました。多彩なカラーや装備の選択肢により、オーナーの個性を反映できる自由度の高さは、マスタング人気を支えた大きな要因です。シンプルでありながらアイコニックなインテリアデザインは、現在でもクラシックカー愛好家から高く評価されています。

初代マスタングのパワートレインと性能について詳しく

幅広いエンジンラインナップ

初代マスタングは「誰もが手にできるスポーティカー」というコンセプトのもと、経済的なエンジンから高性能なV8まで多彩な選択肢を用意していました。

- 直列6気筒 2.8L / 3.3L

ベースモデルに搭載され、燃費と価格を重視。日常の足として気軽に乗れる仕様でした。 - V8エンジン(4.3L・4.7L・4.9Lなど)

高出力を求めるユーザーに向けて用意され、特に289キュービックインチ(約4.7L)V8は人気が高く、スポーティな走りを実現しました。

走行性能とドライビングフィール

直列6気筒モデルは扱いやすく初心者向けで、都市部での移動に適していました。一方、V8搭載モデルは力強い加速とエンジンサウンドが魅力で、アメリカの広大なハイウェイを疾走するのに最適でした。特に289 V8は0-60mph加速で8秒台と当時としては俊足で、スポーツカーとして十分な性能を誇りました。

トランスミッションの選択肢

3速MT、4速MTに加えて3速ATも用意され、幅広いニーズに対応しました。マニュアルはスポーティな走りを求めるユーザーに、オートマは快適なクルージングを楽しみたいユーザーに選ばれました。

GTパッケージの登場

1965年には「GTパッケージ」が追加され、289 V8エンジンを中心にスポーツサスペンション、ディスクブレーキ、専用バッジやフォグランプなどが装備されました。これにより、より本格的なスポーティ性能を持つモデルが選べるようになり、マスタングは「見た目だけでなく走りも楽しめる車」へと進化しました。

シェルビーGT350との関係

通常のマスタングが幅広いユーザー層向けだったのに対し、キャロル・シェルビーが手掛けたGT350は完全に高性能志向。289 V8をさらにチューニングして約306馬力を発揮し、レースでも活躍しました。これにより「マスタング=走りのアイコン」というイメージが強固になりました。

まとめ

初代マスタングのパワートレインは、日常使いに適した直列6気筒から、力強い走りを楽しめるV8まで幅広く用意されていました。その選択肢の多さと価格の手頃さが、多くの若者やファミリーを惹きつけ、アメリカ車の歴史に残る大成功を収めた要因です。特にV8モデルの迫力ある走りは、現在でもマスタングの代名詞として語り継がれています。

初代マスタングのシャシーと足回りについて詳しく

シャシーのベース

初代マスタングは、当時フォードが販売していたコンパクトカー「フォード・ファルコン」をベースに開発されました。プラットフォームを共有することでコストを抑えつつ、スポーティな外観と走りを実現したのが特徴です。そのため、基本構造はシンプルで整備性に優れており、若者や初めて車を所有する層にも扱いやすい設計となっていました。

サスペンション構造

フロントには独立懸架式(ダブルウィッシュボーン+コイルスプリング)が採用され、安定感と操縦性を確保。リアはリジッドアクスル+リーフスプリングというクラシックな構造で、耐久性とコストパフォーマンスを重視した設計でした。高速クルージングでは直進安定性を発揮しましたが、現代の基準から見るとコーナリング性能はやや大味な印象です。

ブレーキ性能

標準仕様は前後ドラムブレーキでしたが、オプションやGTパッケージではフロントディスクブレーキが選択可能でした。これにより制動力が向上し、特にV8モデルやスポーティな走りを楽しむユーザーにとって大きなメリットとなりました。

ハンドリングと乗り味

標準モデルは快適性を優先しており、アメリカの広い道路を長距離移動する際に快適さを感じられるよう調整されていました。一方、GTパッケージやシェルビーGT350などの高性能モデルでは、強化サスペンションや専用チューニングが施され、スポーツカーらしい引き締まったハンドリングが味わえました。

タイヤとホイール

タイヤサイズは比較的細身で、ホワイトリボンタイヤが主流。見た目のクラシカルさとファッション性も大きなポイントでした。ホイールカバーやスタイルスチールホイールなど、オーナーが個性を演出できる選択肢も用意されていました。

まとめ

初代マスタングのシャシーと足回りは、フォード・ファルコンをベースとしたシンプルかつ堅実な構造で、コストを抑えつつ幅広い層にアピールする設計でした。快適性重視の標準モデルから、走りに特化したGTやシェルビーまで、幅広い仕様を選べる柔軟さが魅力であり、「ポニーカー」という新しいジャンルを確立する土台となったのです。

初代マスタングの安全性能について詳しく

当時の安全基準と位置づけ

1960年代半ばに登場した初代マスタングは、現代の安全基準と比べるとかなりシンプルな装備しか備えていませんでした。当時のアメリカ車は「パワーやデザイン重視」であり、安全性はまだ発展途上の分野でした。そのため、マスタングも基本的には「最低限の安全装備」に留まっていました。

標準装備

- シートベルト

前席用の2点式シートベルトが標準装備(州や販売時期によってはオプション扱い)。3点式はまだ一般的ではなく、乗員保護性能は限定的でした。 - エネルギー吸収ステアリング

衝突時にステアリングコラムがドライバーに突き刺さるリスクを軽減する構造が導入されました。これは当時としては先進的な装備でした。 - セーフティドアロック

事故の際にドアが開かないよう工夫されており、乗員の車外放出を防ぐ役割を持っていました。

オプション装備

購入者のニーズに応じて、追加の安全装備を選ぶこともできました。

- デュアルサイドミラー(助手席側も含む)

- 4ウェイハザードランプ

- パッド付きダッシュボード(衝突時の頭部保護を考慮)

これらは当時の「安全意識の高いユーザー」に向けた装備でした。

クラッシュセーフティと車体構造

ボディは比較的軽量で、衝突吸収構造はまだ存在していませんでした。そのため、衝突時のエネルギーが乗員に直接伝わりやすい設計でした。現代の車と比べれば大きな弱点ですが、当時はむしろ「頑丈な鉄の塊=安全」というイメージが一般的でした。

まとめ

初代マスタングの安全性能は、今の視点から見れば最小限にとどまります。しかし、当時としてはシートベルトやエネルギー吸収ステアリングなどを備えた「比較的安全性を意識した車」でもありました。マスタングはスポーティさやデザイン性で人気を集めましたが、安全性能はあくまで副次的な要素であった点が特徴的です。

初代マスタングのバリエーションとシェルビーGT350との違い

ボディバリエーション

初代マスタングは「自分の好みに合わせて選べる」ことが大きな魅力でした。発売当初から3つのボディタイプが用意され、それぞれに異なる個性があります。

- クーペ

最もスタンダードで人気の高かったモデル。扱いやすいサイズとバランスの取れたデザインが特徴で、日常的に乗れるスポーティカーとして幅広い層に支持されました。 - コンバーチブル

開放感を重視したモデル。屋根を開ければアメリカの広大な道や海岸線を走る爽快感を存分に楽しめるため、特に若者や女性に人気がありました。 - ファストバック

1965年から追加されたスタイルで、流れるようなルーフラインが特徴。スポーティさが強調され、後にレースシーンや映画で大きな存在感を発揮しました。

シェルビーGT350との違い

初代マスタングをベースに、カリスマチューナー キャロル・シェルビー が手掛けた高性能モデルが「シェルビーGT350」です。通常のマスタングとは一線を画すスペックとキャラクターを備えていました。

- エンジン

ベース車の289キュービックインチ(約4.7L)V8をさらに強化し、当時のカタログ値で約306馬力を発揮。サーキットユースを意識したチューニングが施されました。 - エクステリア

ボンネットのエアスクープやストライプ、軽量化のためのFRPパーツなどが採用され、レーシングカーのような迫力ある外観に。 - サスペンションと足回り

強化サスペンションやディスクブレーキを装備し、ハンドリング性能を大幅に向上。直線だけでなくコーナリング性能も高められていました。 - キャラクター

通常のマスタングが「若者向けスポーティカー」であったのに対し、GT350は「レースでも勝てるマスタング」という立ち位置。実際にSCCA(アメリカのスポーツカークラブ協会)のレースで活躍しました。

まとめ

初代マスタングは、クーペ・コンバーチブル・ファストバックという多彩なボディを用意し、幅広いユーザーにフィットしました。そしてシェルビーGT350は、その中でも特に「走り」に振り切った特別モデルで、マスタングのイメージを一気にレーシングマシンへと引き上げました。

今ではどのモデルもクラシックカー市場で非常に高い人気を誇り、コレクターズアイテムとして大切に扱われています。

初代マスタングが映画やカルチャーに与えた影響

映画での活躍

初代マスタングは、登場から間もなくして数々の映画に登場し、一気に「アメリカン・アイコン」としての地位を確立しました。

- 『ブリット(1968年)』

スティーブ・マックイーンが駆るダークグリーンの1968年型マスタングGT 390ファストバックは、映画史に残るカーチェイスシーンで有名です。サンフランシスコの坂道を舞台にした激しいチェイスは、今なお「最高のカーチェイス」と称され、マスタングの名を世界に広めました。 - 『ゴーン・イン・60・セカンズ(1974年・2000年リメイク版)』

主人公が盗もうとする68年型マスタング、通称「エレノア」は、クルマ映画ファンの憧れの的となり、マスタング人気を再燃させました。

アメリカ文化との結びつき

1960年代のアメリカは、若者文化と自由の精神が花開いた時代。マスタングはその象徴として、「自由に走り出すクルマ」として多くの若者の心を掴みました。手頃な価格でスタイリッシュ、さらに自分好みにカスタマイズできることから、まさに当時の若者が夢見たライフスタイルを体現する存在でした。

音楽や広告への影響

マスタングは自動車だけでなく、音楽や広告の世界にも浸透しました。ロックやカントリーソングの歌詞に登場するなど、「クルマ=青春=自由」というイメージを強化。フォードの広告も「あなたの夢を走らせるマシン」としてマスタングをアピールし、ポニーカー・ブームを後押ししました。

クラシックカーとしての地位

映画や音楽に支えられたマスタングのカルチャー的価値は、クラシックカー市場にも大きな影響を与えました。特に映画『ブリット』仕様のマスタングは高額で取引され、2019年には実車がオークションで約3億7000万円という驚きの価格で落札されています。

まとめ

初代マスタングは、映画や音楽、広告といったカルチャーと深く結びつき、「自由と若者文化の象徴」として不動の地位を築きました。特に『ブリット』や『ゴーン・イン・60・セカンズ』の登場によって、そのイメージは世界中に広まり、単なるクルマを超えた「アメリカの象徴」となったのです。

初代マスタングの維持費について

燃費と日常のランニングコスト

初代マスタングは1960年代のアメリカ車らしく、燃費はあまり良くありません。

- 直列6気筒モデルで 約6〜8km/L

- V8モデルでは 4〜6km/L程度

日本のガソリン価格を考えると、日常的に乗ると燃料費が大きな負担になります。そのためクラシックカーとして所有する場合、普段はガレージ保管でイベントやツーリング時のみ走らせるケースが多いです。

自動車税や保険

日本で所有する場合、排気量に応じて自動車税は高めになります。特にV8モデルは4.7L以上が多いため、年間で約8〜9万円程度の税金が必要です。保険料についてもクラシックカー扱いで、車両保険を付けると割高になりますが、台数が少ないため補償を重視するオーナーが多いです。

部品代とメンテナンス

マスタングはアメリカ国内で非常に人気があるクラシックカーのため、部品供給は比較的豊富です。リプロダクトパーツも多く流通しているため、他の同年代アメリカ車に比べると修理しやすい部類に入ります。ただし、日本で入手する場合は輸入費用がかかり、一つの部品でも数万円〜十数万円することがあります。

また、古い車なので、定期的に以下のメンテナンスが必要です:

- キャブレター調整

- 点火系(プラグ・ディストリビューター)の交換

- 冷却系(水回り)のメンテナンス

- 足回り(ショック・ブッシュ類)の交換

これらを専門ショップに依頼すると年に20〜50万円程度の維持費がかかることも珍しくありません。

車検と整備

日本でクラシックカーを維持する場合、車検は2年ごとで、基本整備費に加えて古い部品の交換が重なると高額になります。特に初代マスタングは車齢50年以上なので、予防整備を含めると車検ごとに30〜50万円程度かかることもあります。

維持費のまとめ

- 燃料費:高め(特にV8モデル)

- 税金:排気量が大きいため負担大

- 部品代:豊富だが輸入費用で割高

- メンテナンス:古い車ゆえ定期整備必須

- 車検:部品交換次第で費用増

総じて、初代マスタングの維持費は年間で50〜100万円程度を想定しておくと安心です。ただし、クラシックカーとしての価値や満足感は大きく、維持費以上の「オーナー体験」が得られるのが魅力です。

初代マスタングを買って良かった点・悪かった点

買って良かった点

- デザイン性の高さ

ロングノーズ・ショートデッキのプロポーションや三連テールランプなど、誰が見ても「マスタング」とわかるアイコニックなスタイルは、所有するだけで満足感があります。ガレージに置いて眺めるだけでも価値を感じられるほどです。 - クラシックカーとしての価値

世界的に人気が高いモデルで、特にファストバックやGT、シェルビー仕様は資産価値が下がりにくく、むしろ希少性から価格が上がる傾向にあります。趣味と投資を兼ねた所有が可能です。 - 豊富な部品供給

アメリカ国内で非常に人気があるため、リプロパーツやアフターマーケットパーツが充実しており、クラシックカーの中では比較的維持しやすい部類です。 - アメリカンV8のフィーリング

V8エンジン搭載モデルは、力強い加速と迫力あるエンジンサウンドが魅力で、現代車では味わえない「古き良きアメリカンマッスル」の世界を体験できます。

買って悪かった点

- 維持費の高さ

燃費は悪く、税金や部品代、メンテナンス費用を含めると年間でかなりの出費になります。趣味として割り切れるかが重要です。 - 安全性能の低さ

シートベルトや衝撃吸収構造が最低限しかなく、現代車と比べると事故時の安全性は大きく劣ります。日常の足として使うには不安を感じるオーナーも多いです。 - 取り回しの不便さ

全長・全幅が大きめで、日本の狭い道路や駐車場では不便を感じることがあります。特に右ハンドル仕様が存在しないため、左ハンドルに慣れていない人には扱いづらい面があります。 - 古い車特有のトラブル

キャブレターの調整や電装系のトラブルなど、現代車ではあまり意識しない部分で不具合が発生しやすいです。こまめな整備が必要になります。

まとめ

初代マスタングは「スタイルと所有する喜び」においては圧倒的な魅力を持つ一台ですが、その一方で維持費・安全性・日常使いの不便さという課題もあります。

普段の足として使うには向きませんが、「趣味としてのクラシックカー」「所有する満足感」を求めるなら間違いなく買って良かったと思える存在です。

ギャラリー

さいごに

初代マスタングは、手頃な価格でスタイリッシュなデザインを手にできる「ポニーカー」として誕生し、世界的な大ヒットを記録しました。

スポーティな外観、選べるエンジンとボディスタイル、そしてシェルビーGT350のような高性能仕様まで揃え、多くのユーザーを魅了しました。

維持費や安全性能の面では現代車に劣りますが、クラシックカーとしての価値と所有する満足感は非常に大きく、今なお高い人気を誇ります。

映画や音楽を通じてカルチャーにも大きな影響を与えた初代マスタングは、単なるクルマを超えて「アメリカン・ドリーム」を象徴する不朽の名車なのです。